潮健康/林昱彣 外電編譯

手足中的姊姊或妹妹,竟可能比哥哥或弟弟更容易欺負其他兄弟姊妹?刊載於《PNAS NEXUS》的研究發現,無論是童年或成年時期,女性對手足的直接攻擊(如毆打、大喊)和間接攻擊(如散播謠言、告狀)報告量至少與男性相當、甚至更高。不只如此,女性在直接攻擊手足的侵略性略高,且容易向家人「告狀」手足或非手足(例如朋友或熟人)的行為。

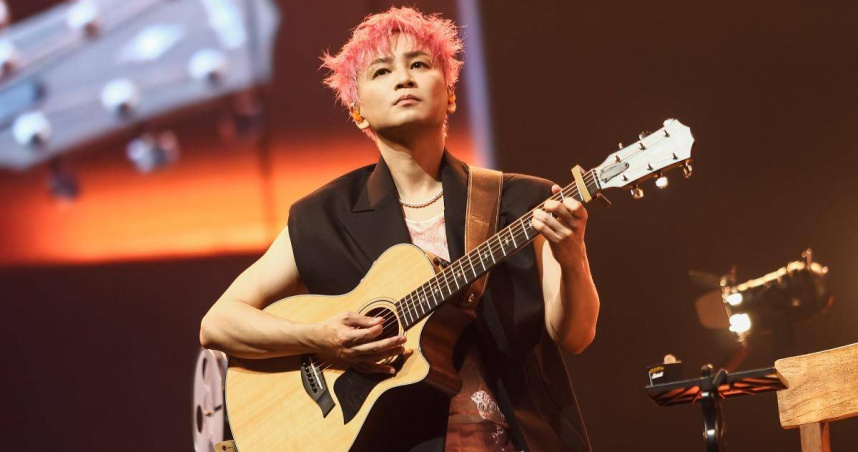

姊姊比哥哥更愛欺負人? 研究:女性對手足「攻擊性更強」

本次研究透過線上招募、大學受試者庫與社區樣本,共計納入來自24個國家的參與者,人數為4,013人,且女性人數高於男性(71%女性、29%男性),平均年齡處於青年期(平均26.48歲),每人平均有2-3位兄弟姊妹。所有受試者必須至少有一位親生手足,沒有親生手足的個體則不參與此試驗。

研究參與者被要求分別回報在童年時期(16歲以下)和成年時期(18歲以上)發生的兩大攻擊事件,包括「直接攻擊」,有毆打/掌摑、大喊大叫等2種,以及「間接攻擊」,有「與家庭成員分享有害八卦、與非親屬分享有害八卦、向家庭內部的權威人士告狀、向家庭外部的權威人士告狀」等4種。

在每個時間段內,參與者被隨機詢問對以下目標的攻擊頻率:姊妹、兄弟、女性朋友、男性朋友、女性熟人、男性熟人,頻率以 1(從未)到 4(很多次)的量表衡量,並以「Cohen’s d 值」(下稱d值)來呈現性別差異的效應大小。d值為正表示男性報告的攻擊性更高、d值為負則表示女性報告的攻擊性更高。

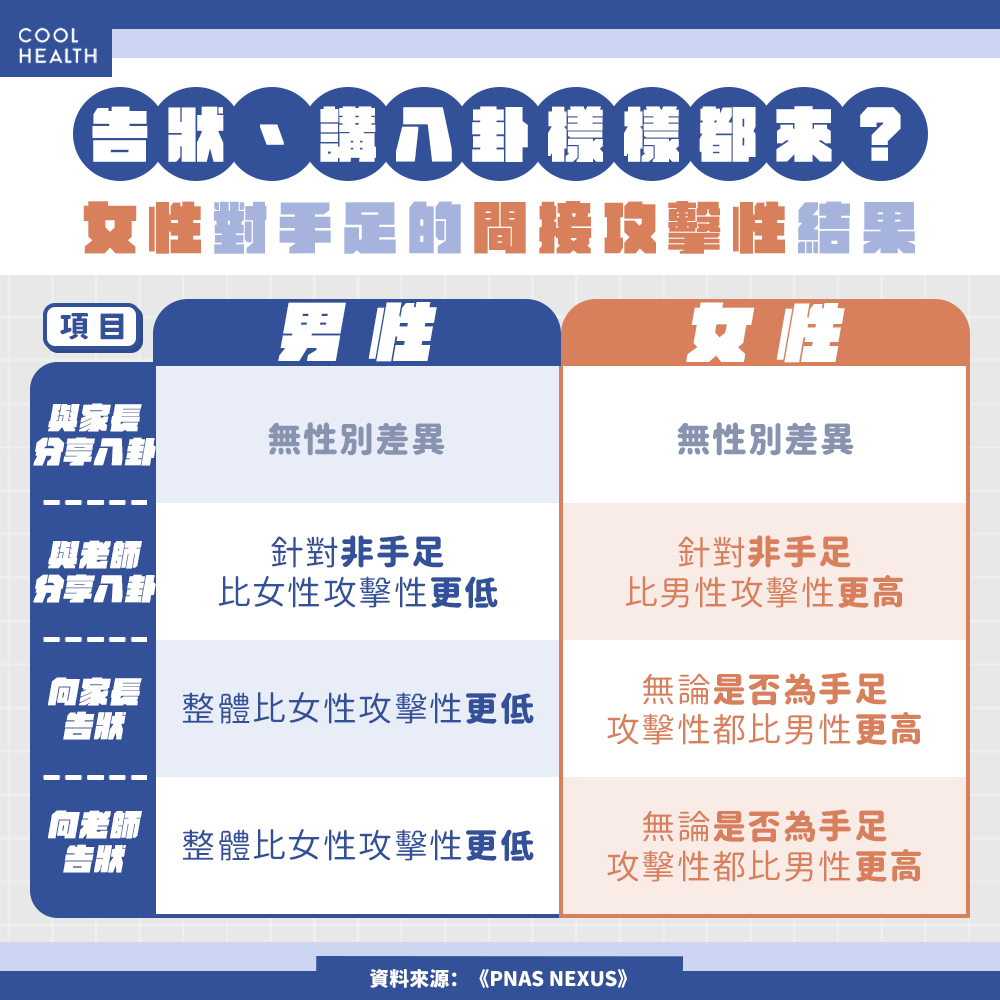

女性手足更愛向家長「打小報告」 男性對非手足攻擊性更高

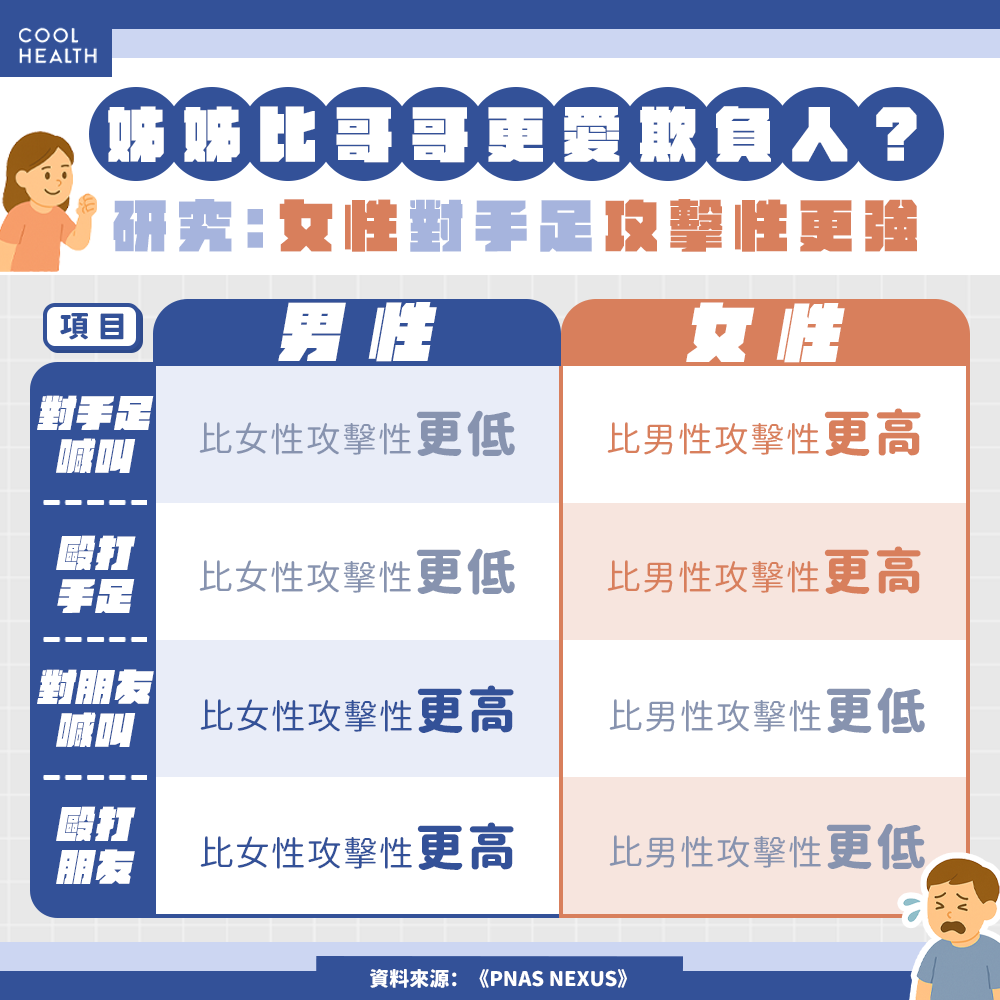

研究透過混合效應迴歸模型預測分析結果顯示,參與者對手足的「直接攻擊」行為(毆打/掌摑、大喊大叫)呈現以下結果:

童年時期(16歲以下),女性對手足的直接攻擊顯著高於男性:毆打/掌摑方面,女性的攻擊性高於男性(d = −0.14)、在喊叫方面,女性的攻擊性亦高於男性(d = −0.20);成年時期,毆打/掌摑手足的總體性別差異不顯著 (d = −0.02),至於大喊大叫方面,女性顯著比男性更具攻擊性 (d = −0.19)。

至於對非手足(朋友和熟人)的直接攻擊,結果出現顯著差異:童年時期,男性對非手足的直接攻擊皆顯著高於女性。毆打/掌摑方面,男性攻擊性高於女性 (d = 0.25);喊叫方面,男性攻擊性亦高於女性 (d = 0.13)。成年時期,毆打/掌摑行為上男性攻擊性高於女性 (d = 0.27);喊叫部分,男性攻擊性亦高於女性 (d = 0.14)。這些模式與過往關於攻擊性別差異的研究結果完全一致。

對於手足的間接攻擊方面,以「散播八卦」的行為來看,性別差異並不明顯,只有在童年時期,女性向家人散播關於「非手足」的八卦時,才檢測到輕微的性別差異,結果為女性略高於男性 (d = −0.10)。再看到「告狀」行為,無論是童年或成年時期、告狀對象是否為手足,女性平均而言都更傾向對家庭內部權威者做出告狀行為。童年時期,告狀手足與非手足的d值皆為0.24,成年時期告狀手足與非手足的d值則分別為−0.22、−0.21。若告狀對象為家庭外部權威者(如教師),則沒有觀察到顯著的性別差異。

女性對手足攻擊性為何更高? 「內含適應度」是關鍵要素

研究團隊針對試驗結果表示,該結果明顯與傳統的社會角色理論不符。社會角色理論認為,男性和女性行為上的差異主要源於更廣泛的社會規範。若此理論成立,則在性別平等程度較高的社會中,男性和女性的行為應更為相似。然而,本研究發現手足間的攻擊行為模式與社會性別平等指標之間沒有關聯,且女性對手足的攻擊性至少與男性相同,甚至更高,這與社會角色理論的預測相反。

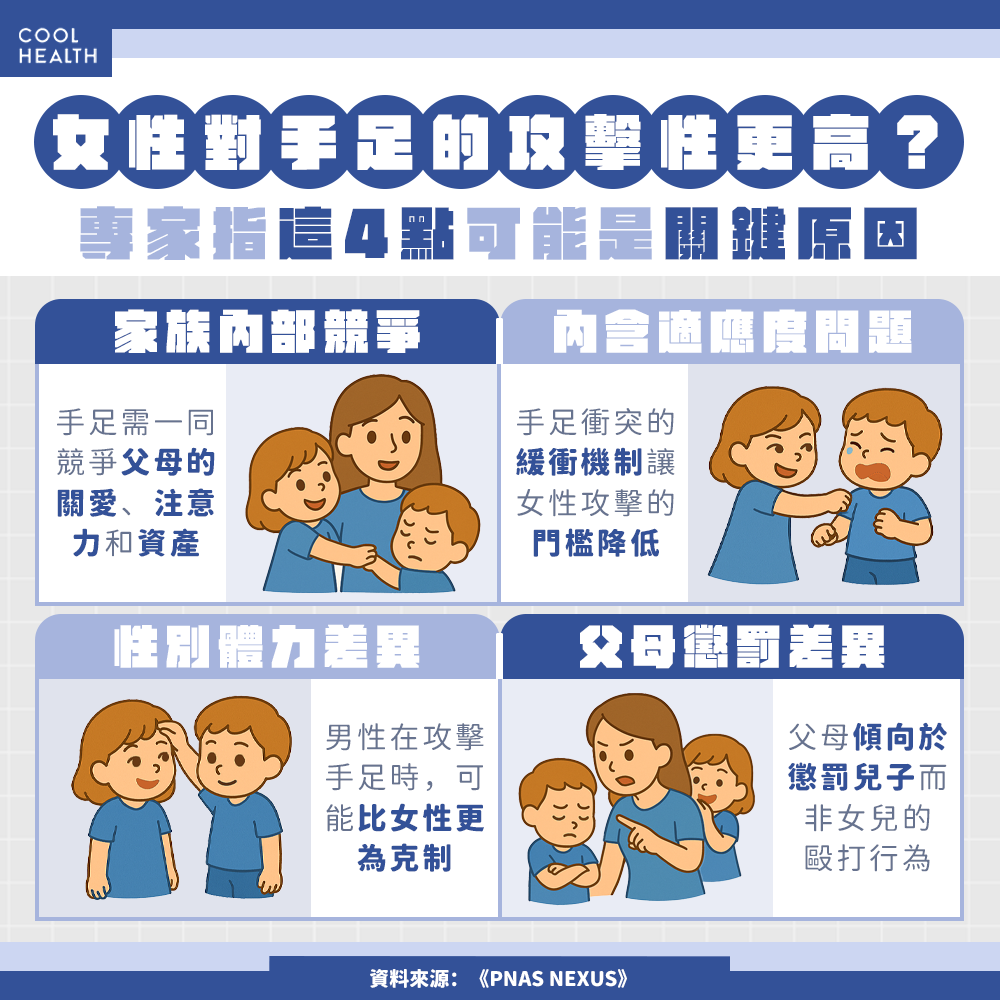

研究強調,會有這樣的結果,大致可能與4個推論有關:

1. 家族內部競爭:研究人員推測,手足相爭的現象可能源於「競爭目標」的差異。在家庭之外,例如在求學或求偶時,不同個體追求的目標與回報都有差異。然而,一旦回到家庭裡,兄弟姊妹的競爭目標就變得完全一致,因為無論男女,他們爭的都是「同一塊大餅」——也就是父母更多的關愛、注意力和資產等等。

2. 內含適應度理論: 因內含適應度(Inclusive Fitness, 親屬間共享基因的利益)考量,手足間的衝突彷彿內建了緩衝機制:大家吵歸吵、鬧歸鬧,但很少會「往死裡打」,因為傷害家人就等於傷害了一部分的自己。當攻擊的風險變低時,女性為爭取家庭資源或關注(也就是收益)採取攻擊行為的門檻,自然也跟著降低。

3. 性別體力差異:研究提出,即使在童年時期,男性通常身體比女性強壯,因此男性施加的直接攻擊更有可能造成更大的身體傷害。如果人類已演化出對內含適應度的意識,那麼男性在直接攻擊手足時,可能會比女性手足更為克制。

4. 父母懲罰差異: 一個更直接的可能性是,父母可能更傾向於懲罰兒子而非女兒毆打手足的行為。有證據表明,男孩在攻擊性行為上更容易受到教師和父母的懲罰。

總的而言,研究團隊建議,為更嚴謹地評估內含適應度理論與社會角色理論的真實性,未來應進行「縱向研究」,有助於觀察行為模式的長期發展,而非僅依賴回溯性自我報告。再者,建議未來探索不同基因相關程度的手足攻擊行為差異,例如雙胞胎、同父母手足、同父異母或同母異父手足,以及沒有血緣關係的手足,有助於釐清基因親緣關係在攻擊行為中的具體影響。

延伸閱讀: