CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱/台北報導

90歲的陳阿嬤,多年前因為子宮頸癌切除子宮,並接受骨盆淋巴結廓清手術治療,手術雖然順利,但術後不久右腳就開始水腫,且日益加重,「右腳比左腳腫大三倍」,因為腫脹而疼痛,行走也開始出現困難,卻一直無法改善也求助無門,最嚴重可能得長期臥床。所幸,在醫師藉由超高倍顯微鏡輔助,一一重新將直徑不到0.8mm的淋巴管與小靜脈做吻合,才重新能走路。

童綜合醫院整形外科醫師郭彥辰表示,陳阿嬤的狀況經檢查評估之後,建議可進行超顯微淋巴管靜脈吻合手術,先在水腫的肢體皮下打入螢光染劑,利用最新式的特殊近紅外線螢光成像系統定位及找出淋巴管後,藉由超高倍顯微鏡輔助,再以比頭髮還細、直徑約0.03mm的特殊手術縫線將直徑不到0.8mm的淋巴管與小靜脈做吻合,重新建立淋巴液回流之替代道路。

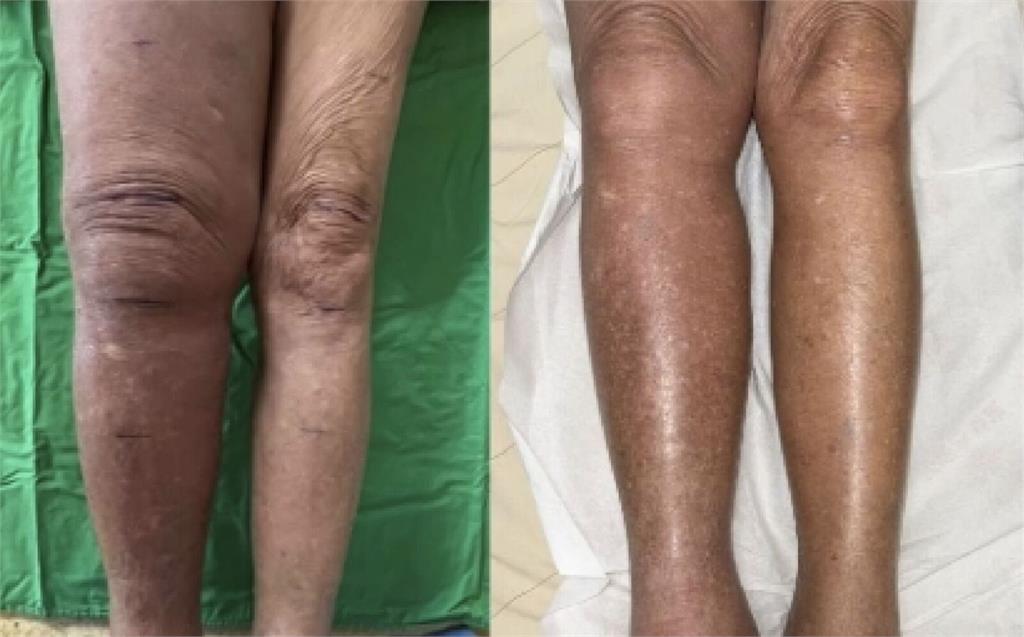

手術十分成功,郭彥辰說,陳阿嬤復原良好,術後回診時不僅可以自己走入診間,並且原本比左下肢腫脹近三倍大的右下肢也已大幅改善。

陳阿嬤更是開心直呼,不僅不用再依靠輪椅或是助行器,且因為之前右下肢非常腫脹,只能買寬鬆又大的褲子,很久沒有辦法穿合身的褲子,手術後已經能穿上許多年無法穿的褲子了,真的非常高興。

郭彥辰表示,淋巴水腫可分為原發性與續發性兩種,原發性多為基因的異常而造成淋巴系統之缺損所造成;續發性則是後天因為癌症治療、創傷或感染等因素所造成,而其中最常見的是癌症治療,包括任何惡性腫瘤治療手術及術後的放射治療或化學標靶藥物治療等,常見於乳癌、泌尿生殖系統癌症及婦科相關癌症。

郭彥辰提醒,陳阿嬤就是子宮頸癌手術治療影響了骨盆腔的淋巴結,導致下肢含大分子和高量蛋白質的淋巴液無法正常回流而堆積在肌膜層以上的細胞間質中,進而引起下肢的腫脹,還出現了疼痛與影響關節活動甚至造成反覆感染發炎等症狀,屢次發炎後,皮膚及皮下組織經常變得很厚,最後變成如象腿一般的象皮病,影響日常生活品質及外觀,嚴重時可能引發壞死性筋膜炎甚至敗血症,需要面臨截肢拯救生命的風險。

郭彥辰指出,研究指出,越初期的淋巴水腫患者早期進行手術,其預後成效最佳,因此民眾若有疑似淋巴水腫問題時,應儘早尋求專科醫師的診療與評估,避免症狀日漸惡化導致蜂窩性組織炎、反覆感染而造成軟組織潰爛纖維化硬化等不可逆的情況。早期建立正確的診斷,及早接受正確的治療方式,才不會延誤治療的黃金時機。

照片來源:童綜合醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【文章轉載請註明出處】