潮健康/張語希營養師

現代人熬夜加班、下班應酬喝酒狀況不算少見,「睡不好、睡不飽」已然成為一種文明病,且隨不良的飲食與生活習慣而惡化。良好的睡眠不僅能增強免疫系統,還有助於促進新陳代謝及維繫心理健康,但問題就在於「有睡著」、「睡得多」與「有睡好」並不能畫上等號。若睡眠品質普遍低落,恐怕睡再久都難以彌補身體所受的傷害。

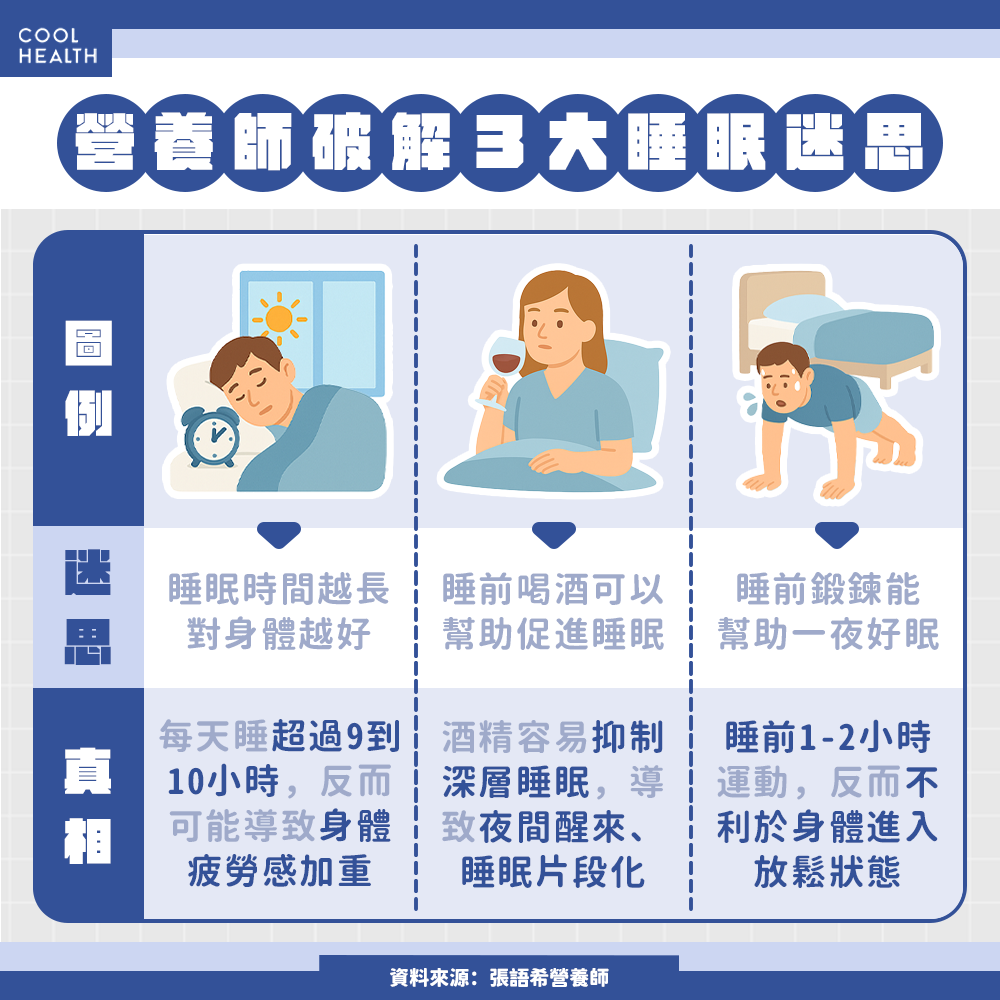

睡得久 ≠ 睡得好! 營養師破解「3大睡眠迷思」

不少民眾對於睡眠品質的定義存在誤解,尤其認為「睡眠時間越長對身體越好」,事實上過多的睡眠(例如每天超過9-10小時),反而可能導致身體疲勞感加重,甚至與某些健康問題相關。關鍵在於保持規律的作息,而非單純追求睡眠時長。

也有民眾習慣靠「酒精」助眠。雖然酒精在短時間內,容易令人有昏昏欲睡的錯覺,事實則是酒精會嚴重干擾睡眠結構,特別是抑制深層睡眠(REM睡眠),導致夜間醒來的次數增加、睡眠片段化,最終嚴重影響睡眠品質。

最後,特定愛好運動的民眾認為,只要睡前採取鍛鍊就能幫助一夜好眠。這樣的說法只能對一半:如果在睡前1-2小時內進行激烈運動,可能會刺激交感神經,使心跳加速、體溫升高,反而不利於身體進入放鬆狀態。建議運動與睡眠時間應間隔3-4小時,而若想在睡前活動,可選擇溫和的伸展或瑜伽。

假日補眠竟影響睡眠品質? 沒做到6件事難怪天天失眠

除了採取溫和的伸展運動,還有哪些方式可以幫助改善睡眠品質?受睡眠品質低落所苦的民眾,務必熟記以下6大原則:

.建立固定作息: 每天盡量在相同的時間上床睡覺和起床,即使在週末也應盡量保持一致,幫助調整生理時鐘,讓身體習慣在特定時間產生睡意、並在同一時間甦醒。

.創造良好環境: 臥室應保持安靜、黑暗和適宜的溫度(建議在23至25℃之間)。黑暗的環境有助於褪黑激素的分泌,而適宜的溫度則能讓身體感到舒適。對光線或噪音較敏感者,也可使用遮光窗簾、耳塞或白噪音機來優化睡眠環境。

.睡前不看螢幕: 褪黑激素是調節睡眠週期的重要荷爾蒙,而手機、平板和電腦屏幕發出的藍光會抑制褪黑激素的分泌。建議在睡前一小時停止使用電子設備,改為閱讀紙本書籍、聽輕音樂或進行冥想。

.避免宵夜點心: 睡前避免進食過飽或含高糖、高油的食物,以免增加腸胃負擔、影響睡眠品質。同時,咖啡因和尼古丁的刺激作用也會干擾睡眠。若睡前有明顯飢餓感,可以飲用適量的溫熱牛奶(富含色胺酸)或草本茶(如洋甘菊茶),可以幫助放鬆並促進入睡。

.睡前放鬆儀式: 在睡前進行一系列固定的放鬆活動,例如泡熱水、進行深呼吸練習、四肢伸展、聽輕音樂或進行芳香療法,都能有效幫助身心放鬆。

.額外補充營養:鎂、鈣、維生素B群等營養素與睡眠品質息息相關,可諮詢營養師評估是否需要額外補充。

綜合所述,睡得好不一定與睡得長有關,而是訓練身體保持固定起居,並在睡前培養「儀式感」,如同將手機切換至休眠模式,將身體的「睡眠開關」開啟,幫助更快進入深度睡眠期。提醒民眾,如果上述5大原則嘗試後,仍有失眠或睡眠品質低落的狀況,務必盡快諮詢醫師,評估是否需用要處理;抑或諮詢營養師改善飲食,並在專業醫事人員的引導下適當服用補充品。

延伸閱讀:

吃安眠藥也沒用! 害怕失眠恐釀「睡眠焦慮症」,醫點名這5類人風險最高

身材越「圓潤」睡得越差! 研究:高BRI者導致睡眠障礙,比身材正常者增五成風險